| 電池管トリプルスーパー受信機の実験 |

コリンズタイプへの憧れ

電池管の高1中2受信機を何とか完成させましたが、次は何を作ろうかと考えると、やはり次のステップとしてはコリンズタイプに挑戦してみたくなります。周波数が高くても低くても、どこでも一定の周波数幅の中で選局可能、つまり周波数分解能が一定のコリンズタイプは、高い周波数でも周波数の読み取り精度が悪くならないことなどで、当時は理想の受信機と考える方も多かったと思います(シンセサイザ機が一般的になってからは、当たり前になってしまいましたが)。と言ってもはじめからちゃんとしたものを作るのは無理ですので、まずはその原理が実験ができるものを作ってみました。

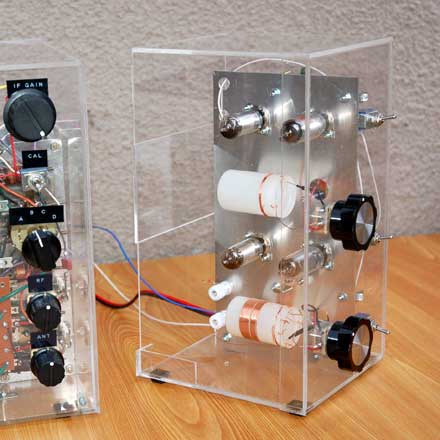

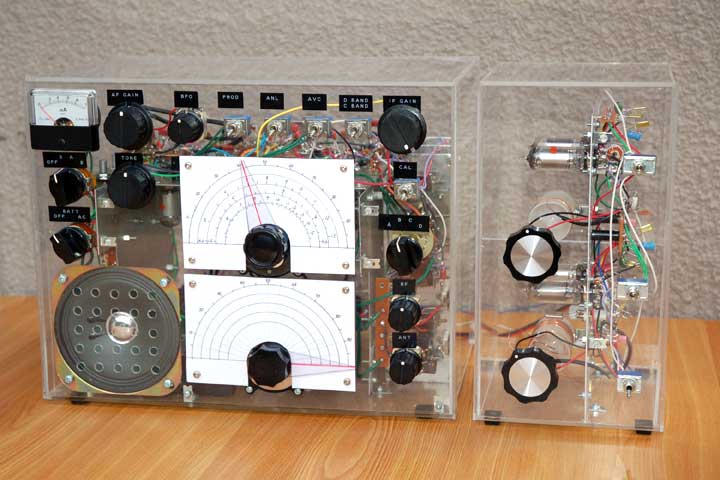

高1中2スーパーの右にあるのがダブルスーパーのクリスタルコンバーター 合わせてコリンズタイプの実験装置

まずはコリンズタイプのお勉強から・・・

設計の前にまず、どのような周波数変換の構成にするかがコリンズタイプの鍵となりますので、代表的な往年の名機について調べてみました。本家コリンズ社がコリンズタイプを確立したのは51Jシリーズと思われますが、R-388 / 51J-3 の周波数変換の構成は下の表のようになっています。PTOで3〜2MHzを発振し、上側ヘテロダインと下側ヘテロダインを切り換えることにより、最終周波数変換の入力VIFを2.5〜1.5MHzと3.5〜2.5MHzの2種類にして、これにより局発のクリスタルなどを減らしています。また局発で高調波も利用することにより、さらにクリスタルを減らしています。

軍用では上のいわば後継機である R-390Aになると、下に示すようにかなりすっきりした周波数変換構成となります。PTOの発振周波数に近い低い周波数帯では、PTOの回り込みなどを防ぐために1st Mixで一度高い周波数帯にアップコンバージョンし、2nd Mixで全て同一VIF(3〜2MHz)に変換します。これがコリンズタイプの1つの代表例だと思いますが、この機種は軍用のみであったこともあり、コストより信頼性や整備性を重視した設計と思われます。

コリンズの最後の真空管機である 51S-1では、下のようにかなり凝った構成になっています。PTOより下の周波数帯では前機種と同様のアップコンバージョンですが、PTOより少し高い周波数帯では一度同一の周波数帯(14.5〜15.5MHz)に変換しています。これは1st Mixの出力できちんと同調を取るよりバンドパスフィルタで処理した方が合理的だからなのでしょうが、この構成もコリンズタイプのもう一つの代表例と思われます。

国産コリンズタイプの代表例として、JRC(日本無線)の NRD-1 の周波数変換構成を下に示します。JRCでは R-388 のライセンス生産などで技術を磨いた後に、オリジナル機としてこの NRD-1を開発し、これが大ヒットしました。周波数変換の構成は 51S-1と良く似ています。

ところでVIFの幅は何も1MHzでなくても良いわけで、下のアンリツの RG15A(上の各機より後の時代の半導体機ですが)のように2MHz幅にして、バンド数を減らして簡素化している例もあります。

クリスタルコンバーターを作る

上の機種のほかにも色々な機種の回路図などを眺めているうちに、だんだん作るもののイメージができてきました。まず各段の同調を連動させるのはあきらめました。本家コリンズでは、各段の同調回路をそれぞれ電気的、機械的に周波数直線型にして、これらを精密なメカで連動させることにより同調の容易性、直線表示、トラッキング性能などを実現していますが、これをするのは私には到底無理です。またバンドパスフィルタの設計にも自信がありません。ですので各段での同調の連動はあきらめて、まずは個々に同調を取る、つまりプリセレクタ方式とすることにしました。

それから新たな受信機をゼロから作るのは大変ですが、ちょうど高1中2受信機を作ったので、これを親受信機とする1st Mix、2nd Mixのみのクリスタルコンバータを作り、全体でコリンズタイプのようなトリプル・スーパー実験をすることにしました。新たに作るコンバーターのブロック図と周波数変換構成は下の通りです。高1中2受信機のBバンド(1.5〜4.5MHzの3MHz幅)を最終VIFに見立てて、ちょうどCバンドに相当する周波数範囲(4.5〜13.5MHz)を3MHz幅で3分割してBバンドに落とし込む構成です。周波数変換の下側の表はイメージも含めて受信できる範囲を検討したもので、局発がイメージにも入らないことなどを確認しました。

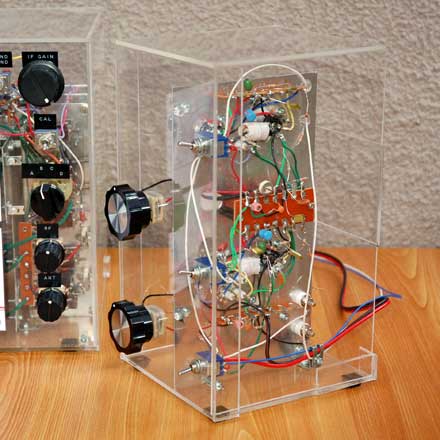

回路は下に示すように、なるべく簡素で実験しやすくなるようにしました。電源も高1中2受信機から供給します。1L4で水晶発振、1AC6で周波数変換を行い、これを1段あるいは2段行います。

部品集めで一番困ったのはバンド切換えのロータリースイッチで、昔は段間に距離のあるロータリースイッチも探せば見つかりましたが、今ではほとんど無理です。そこでこれも実験ですから、操作は煩雑になりますが電源スイッチも含めて3つのトグルスイッチでバンド切換えを行うことにしました。このうち2つのスイッチは3ポジション(ON-ON-ON型)のトグルスイッチで3方向切換えを行っています。