| HAM'S OFFICE TS-6st2M |

(左はTS-5mt2、右がTS-6st2M)

| HAM'S OFFICE TS-6st2M |

|

前作のTS-5mt2の製作が

うまくいったのに気を良くして、次に同じHAM'S OFFICEさんの2バンド6級スーパーラジオのキット TS-6st2M

を組み立てました。こちらは後ほどご紹介しますが、調整などで少々てこずりました。 このキットの特徴は、中間周波増幅が2段で、IFTにトリオのT-48という帯域(選択度)を3段階に切換えられる3個セットのものを使用していることでしょう。このIFTセットが希少で、これの在庫がなくなり次第、キットの製造も終了するとのことです。 真空管は6WC5-6D6-6D6-75-41-5Z3の6球で、中波帯と短波帯の2バンドです。大型のバーニアダイアルで選局はスムースです。中央のメータはSメータですが、これの代わりにマジックアイを装備したTS-7st2 というキットもあるとのことです。なお天井のカバーは、スモーク半透明のアクリル板を使って自作しました。 |

|

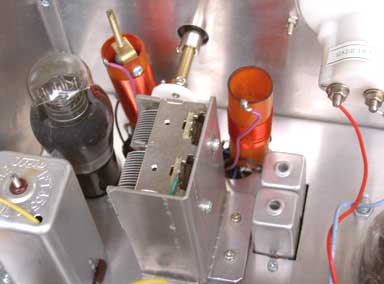

ST管の使用や大型IFTなどで、外観は TS-5mt2に比べるとかなり堂々としています。部品も増えていますので、配線作業にも時間はかかりましたが、mT管より端子の間隔が広いので、その点は配線が楽です。ただバンド切換えとIFTの選択度切換えの2つのロータリースイッチ周辺は配線が混み合いますので、慎重な作業が必要です。ロータリースイッチの回路数には余裕がありますので、私はバンド切換えのロータリースイッチの配線を、付属の実体配線図とは変えて作業がしやすいようにしました。ただしこれが浮遊容量の変化などを引き起こし、後で述べますトラッキング調整を難しくした一因となったのかもしれません。 (↓下の写真でロータリースイッチは、左がIFTの選択度切換え、右がバンド切換え。左下に2つ見えるトリマーコンデンサはOSC用、右の方に2つ横に並んできるのはANT用。) |

|

|

(↓下の写真で、バリコンシャフトの左側は中波用、右側は短波用のANTコイル。バリコンの右側の2つの小さなIFTのようなものはOSCコイル。)  |

中波用、短波用それぞれのANTコイルとOSCコイル、4個のトリマ・コンデンサ、2連バリコン、それとバンド切換えロータリースイッチを繋ぐところに時間を要しましたが、配線の醍醐味を感じられるところでもあります。 無事組立てを終えて、まずは中波帯のトラッキング調整をしようとしたのですが、これがうまくいきません。地元の強力な局は入るのですが、他の局がほとんど聞こえません。手持ちの古いグリッド・ディップメータは短波帯以上のコイルしかありませんので、中波帯の調整には使えません。そこでここは思い切って、古いリーダーのテスト・オシレータ LSG-11をオークションで手に入れました(むかしラジオ少年の頃は、欲しくても高価で手に入れられませんでした)。真空管式の古いものですが、既製のラジオで試してみますと、精度もそこそこありそうです。まずはこれで455kHz付近を発振させ、IFTの調整を行いました。帯域を狭くした設定で3本のIFTを調整すると、これだけでかなり感度が上がりました。 |

|

次にテスト・オシレータで中波帯をあちこち発振させながらバリコンを回しているうちに、どうも局発の周波数が低すぎるらしいことがわかってきました。そこでOSCコイルのコアを抜いていきますと、局発が止まってしまいます。ではOSCバリコンはどうなっているかと言うと、ANTバリコンと等容量ですので、直列にパディング・コンデンサが入っていますが、これが680pFの固定コンデンサになっています。そこでこれを手持ちのコンデンサと組み合わせて400pFくらいにしてやると、中波帯をほぼカバーする局発範囲となりました。そこでANTトリマで周波数の高い局(栃木放送1530kHz)、ANTコイルのコアで周波数の低い局(NHK東京第一放送594kHz)の感度を調整しましたが、これですと中ほどの周波数(900〜1200kHzくらい)の感度が低いように思われました。そこでANTコイルのコアは中ほどの周波数の局(TBS 954kHz)の感度が高くなるよう調整したところ、周波数の低いところの感度は若干下がりますが、全体にほぼ同等の感度となったので、とりあえずこれで良しとしました。本来はパディング・コンデンサを半固定タイプにするなどして、もう少し調整すべきでしょう。 |

| 「真空管ラジオ・アンプ」へ戻る |

電池管高1中2受信機へ |